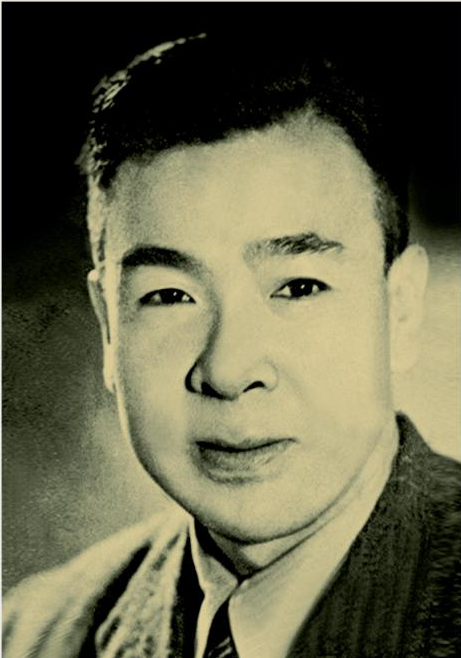

个人简介

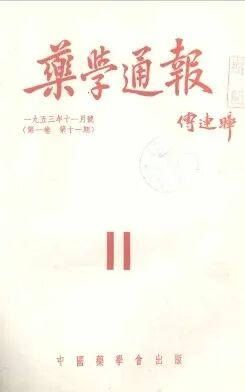

孟目的(1897-1983),男,曾任中央人民政府卫生部药物食品检验所、卫生部药品检验所、卫生部药品生物制品检定所(现中国食品药品检定研究院)所长;中国第一所独立的药学高等教育机构——国立药学专科学校(今中国药科大学)的创办人、首任校长、教授,药学家;第一届《中国药典》编纂委员会委员兼总干事,历任前四届国家药典委员会总干事、副主任委员,任中国药学会副理事长兼秘书长、中国药学会北京分会理事长,支持创办了《药学通报》(现《中国药学杂志》)等学术期刊;曾当选为第二、三届全国人大代表,第二、五、六届政协委员,农工民主党中央委员,中国药学事业开拓者,有力推动了中国医药科学研究和药品检验检测事业。

设药专 培育药学栋梁

1920年,孟目的赴英国勤工俭学,在英国伦敦爱兰伯利药厂实习,于次年考入英国伦敦大学药学院。1924年,孟目的成为英国药学会第一位中国籍会员,后于2024年被追授为英国皇家药学会会士。1925年,孟目的回国后发现,中国药学人才稀缺,却始终没有独立的药科大学。1927年,他在北平东城建立了北京药学讲习所,20余年间培养了两千多名中国本土药师和药剂士。1935年,他提出设立独立的药学院校。1936年,国立药学专科学校(以下简称药专)在南京成立,孟目的任筹委会主席。同年9月,首届40名新生入学,孟目的任药专校长,并兼任药剂学、调剂学教授。

抗战爆发后,药专先于1937年西迁至武汉,后于1938年初继续西迁至重庆。西迁路上,孟目的目睹了沿途民众缺医少药的局面,写下药专校歌(现中国药科大学校歌)歌词:“巍巍我校,屹立江东,志在起废振癃。古剂改良,新药求精,保健民族任重。济济多士,药学专攻,存心以仁,任事以诚。共同继续,神农伟业,建树万世之功。”在重庆,孟目的租借其他学校的校舍进行药专的办学授课。他对学生严格要求,循循善诱。他反复教导学生:药品是治病救人的,调制药品必须保证质量,不能有丝毫疏忽和差错,这关系到病人的生命安危。

1939年底,国民政府教育部以“庇护共产党”为由辞聘孟目的药专校长职务。1945年抗战胜利后,药专迁回南京,孟目的被续聘为药剂学教授,在上海工作的他常常乘夜车赶往南京授课,培养了一批中国药学界的栋梁之材。

修药典 树立行业圭臬

国民党统治期间,各国药品竞相倾销,伪劣药品充斥市场,中国医药界有识之士呼吁尽早编纂出版我国自己的药典。1929年,时任北京协和医学院药房副主任的孟目的被国民政府卫生部借调,参与第一部《中华药典》的编纂工作。孟目的认为,药品标准是国家对药品的质量标准和检验方法等制定的技术规定,具有法律性质的约束力,是国家对药品所定的法典,因此力主定名为“药典”。1930年4月,《中华药典》编纂完成。

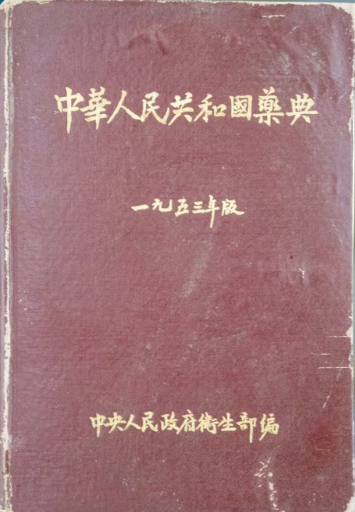

新中国成立后,卫生部着手组织编纂第一部《中华人民共和国药典》(以下简称《中国药典》),提出要编出一部具有民族化、科学化、大众化特征的新药典,强调新药典内容必须根据医疗防疫的实际需要,符合国情。1950年4月,第一届《中国药典》编纂委员会成立,孟目的任委员并兼任总干事。孟目的按照“准确透明、一致、简洁通达”的方针,综合运用各种方法,翻译了大量医学术语,让《中国药典》与世界接轨。1953年,第一部《中国药典》由卫生部编印发行。1957年,孟目的担任药典委员会副主任委员,编订 1963年、1977年版《中国药典》。直至耄耋之年,他还一直牵挂着药典的修订工作。82岁高龄的孟目的曾多次扶杖出席药典委员扩大会议,不遗余力地为编制国家新药典贡献力量。

他在《我参加三次药典编纂工作的感想》一文中写道,在新中国成立伊始,百端待举的时候,中国共产党领导的人民政府就考虑到人民的健康与药品的自力更生问题,大力支持中国药典的编纂工作,中国药典因之得以顺利完成,对中国药品管理初步提供了正确的标准,对人民卫生事业提供了有利的保障。科学技术有了人民政治的保证,才能发挥它为人民造福的作用。我们药科学工作者,必须彻底改造纯技术观点的思想,加强政治学习,使科学技术更好地为人民服务。

办药厂 奠定兴业基石

哪里有需要,就在哪里办厂。为解决药品短缺的燃眉之急,孟目的投身制药事业,克服困难,因地制宜,先后筹办了多个药厂,在对抗疫情、支援后方等方面做了大量工作。

1938年,孟目的在重庆设立了实验药厂,利用当地的矿石资源生产硫酸镁等原料药。当时重庆磁器口霍乱流行,药厂生产的灭菌生理盐水挽救了众多生命。1940年,他在香港创办协和制药公司,并选购必需的药品和器材运到后方,保护军民。1941年,孟目的回到重庆,创办协和制药厂,生产磺胺、葡萄糖等原料及制剂,并与时任中共代表的周恩来见面,论及解放区的制药问题。抗战胜利后,孟目的到上海接收日伪药厂。1946年,孟目的借回京为父奔丧之机,绕道张家口,在解放区停留了半年之久,根据自己的制药经验,指导晋察冀解放区就地取材,土法上马,利用当地出产的麻黄提取麻黄碱,并生产了柴胡注射液等战时急需药品。他还帮助扩大解放区药厂的生产规模,建立严格的药品生产操作要求,大幅提高了药品质量。他亲自动手检查制药全过程,并根据当时的部队条件,因人施教,培训授课,受到聂荣臻司令员的赞赏。1947年,他在上海筹办药厂(后上海第一制药厂)并任厂长,所生产的葡萄糖酸锑钠等原料和制剂对消灭在华东地区流行的黑热病发挥了重要作用。

新中国成立前夕,当时在上海的地下党认为,在上海解放时做好护厂工作、保护重要物资很重要,决定让孟目的留沪。为防止被破坏,孟目的和工人一起住厂、守厂、护厂,直至上海解放,并在新中国成立后兼任华东人民制药公司经理和上海第一制药厂厂长。

建药检 铸就为民丰碑

“夫药物设施,为人类壮病却疫之唯一屏障,故司药自应为神圣之职业。从事制药者,须具济世之怀,方可不负此项使命。”这是孟目的对药专首届毕业生的殷切期待,也是其恪守一生的济世信条。

1950年,面对周恩来总理“我国药学事业的发展有哪些关键环节急需加强”的提问,孟目的答曰:“药典和药检。前者是国家法典,后者是执行法官。两者相辅相成,缺一不可。”

1950年—1961年,孟目的任中央人民政府卫生部药物食品检验所所长、卫生部药品检验所所长。上任后,他开展基础建设,引进技术人才,集思广益,制定出一系列规定、条令,为从源头上解决我国药品的低水平重复生产问题做了大量行之有效的工作。在他的带领下,经过10年努力,检验所设施设备逐步完善、检验检测能力持续提升,发展为全国最权威的药品检验检测机构。

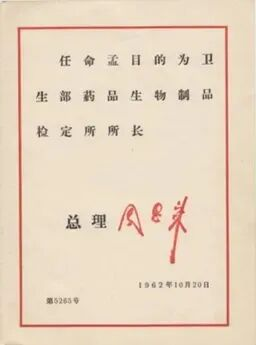

1962年,卫生部药品检验所与生物制品研究所合并为卫生部药品生物制品检定所。周恩来总理签署任命书,由孟目的继续担任所长,统一领导全国药品与生物制品质量检定工作,为国家药品监管体系提供技术支撑。他十分重视基层检验检测能力建设,推动全国药品检验网络体系建设,为保障我国药品质量筑起了一道坚实的防线。

孟目的深知药品检验检测工作容不得半点马虎,每一个数据、每一项结论都关乎着患者的生命健康。他常常告诫同事,也许一份报告就能决定一个产品的命运,联结着一个企业的兴衰荣辱,责任重于泰山。他对药品检验检测工作的深入思考和不懈探索,至今仍发挥着重要影响。

结语

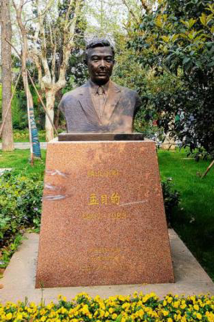

孟目的将自己的一生都奉献给了我国的药学事业。他设药专、修药典、办药厂、建药检,是中国药学发展的肱股基石。斯人已逝,精神长存。站在新的历史起点,我们缅怀先辈、承其精神,更要不负使命、砥砺前行,推动药检事业不断迈向新的辉煌。